Le Plan National d’Actions (PNA) en faveur des Chiroptères est un programme cadre piloté par le Ministère de la Transition écologique pour coordonner la conservation des chauves-souris en France. La France métropolitaine héberge 36 espèces de chauves-souris aux rôles écologiques fondamentaux, toutes protégées par la loi (article L.411-1 du Code de l’environnement). Le PNA actuel (2016-2025) arrive à son terme après dix années d’actions menées en collaboration avec l’État, les scientifiques, les associations naturalistes (MNHN, SFEPM, LPO, etc.) et de nombreux acteurs de terrain. Il a reposé sur trois grands objectifs stratégiques – connaissance, prise en compte dans l’aménagement et soutien du réseau – déclinés en dix actions thématiques (observatoire, veille sanitaire, gestion des gîtes, éolien, forêts, agriculture, etc.) Fort de ce bilan, un nouveau PNA Chiroptères 2026-2035 est en cours de préparation afin de répondre aux défis actuels et émergents de la protection des chauves-souris. Cet article propose une analyse approfondie des priorités stratégiques envisagées, des évolutions par rapport au PNA 2016-2025, des volets réglementaires, scientifiques et techniques du futur plan, ainsi que des impacts concrets attendus pour les acteurs de terrain – notamment les bureaux d’études écologiques – en termes d’études de terrain, de méthodes d’inventaire et d’outils de suivi.

Priorités stratégiques du futur PNA 2026-2035

Les grandes priorités stratégiques du PNA 2026-2035 devraient prolonger et renforcer les axes du plan précédent, tout en intégrant les enseignements de la dernière décennie et les enjeux émergents. On peut s’attendre à ce que le nouveau plan s’articule autour de trois axes majeurs :

Amélioration des connaissances et suivi scientifique des populations

Cela demeure un pilier central pour orienter les actions de conservation. Il s’agira de poursuivre et d’approfondir les suivis nationaux des chauves-souris (comptages d’hibernation, suivi des colonies de mise bas, transects acoustiques, etc.) grâce à l’Observatoire national des Chiroptères mis en place lors du précédent plan. Le suivi à long terme des tendances populationnelles est crucial, d’autant que plusieurs espèces restent mal connues ou présentent des évolutions incertaines (19 espèces avaient une tendance inconnue en 2014).

Le futur PNA cherchera donc à combler les lacunes scientifiques (écologie de certaines espèces rares, routes migratoires, impacts du changement climatique…) en stimulant des programmes de recherche et en exploitant de nouveaux outils (bioacoustique, génétique, bases de données participatives). Par exemple, le programme de sciences participatives Vigie-Chiro porté par le Muséum national d’Histoire naturelle contribue déjà à collecter des données standardisées sur les chauves-souris communes via des enregistrements acoustiques sur l’ensemble du territoire. Ce type d’initiative sera consolidé pour fournir des indicateurs robustes de l’état de conservation des chiroptères au niveau national et régional .

Intégration des chauves-souris dans les politiques sectorielles et l’aménagement du territoire :

Le nouveau plan va renforcer la prise en compte systématique des enjeux chiroptères dans tous les secteurs susceptibles d’affecter ces espèces (urbanisme, bâti, infrastructures, énergie, agriculture, sylviculture…). Il s’agit de réduire les pressions anthropiques identifiées lors du précédent plan (perturbation des gîtes, fragmentation des habitats, mortalité due aux équipements humains) et de répondre aux menaces émergentes. Depuis 2015, de nouvelles menaces ont en effet été reconnues, comme l’impact de la pollution lumineuse nocturne ou de certaines pratiques agricoles intensives sur les populations d’insectes proies.

Le PNA 2026-2035 devrait définir des mesures pour atténuer ces impacts : par exemple, encourager les collectivités à réduire l’éclairage artificiel excessif (plan « Trame noire »), promouvoir des pratiques agroécologiques bénéfiques aux insectes et aux chauves-souris (préservation des haies, réduction des pesticides), et intégrer les chauves-souris dans la planification des infrastructures.

L’objectif est de faire de la chauve-souris un indicateur transversal de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques, en cohérence avec les engagements européens de la France (Directive Habitats et accord EUROBATS). Concrètement, cela passe par l’insertion de critères chiroptères dans les documents d’urbanisme, les études d’impact des projets (routes, éoliennes, bâtiments…) et les plans d’action sectoriels (plan climat-énergie, plan pollinisateurs, etc.), afin d’éviter, réduire et compenser les effets négatifs sur les chauves-souris à chaque fois que nécessaire.

Soutien du réseau d’acteurs, information et sensibilisation :

La mobilisation du réseau Chiroptères sera plus que jamais une priorité stratégique. Le PNA 2016-2025 a permis d’animer un vaste réseau de plus de 500 chiroptérologues professionnels et bénévoles à travers la France (réseau coordonné par la SFEPM et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels). Le futur plan poursuivra cet élan en assurant le partage des connaissances, la formation des intervenants de terrain, et la sensibilisation du public. Il encouragera la création de partenariats et d’outils pédagogiques pour faire connaître le rôle écologique des chauves-souris (nuit internationale de la chauve-souris, programmes éducatifs, refuges à chauves-souris chez les particuliers, etc.). Un accent particulier sera mis sur la centralisation des informations collectées et la diffusion des bonnes pratiques.

Dans cette optique, le plan vise à renforcer les capacités techniques des acteurs locaux (associations, parcs naturels, bureaux d’études, collectivités) par le biais de formations et d’outils mutualisés, et à garantir une coordination nationale efficace du réseau. La cohérence nationale sera en effet un gage de réussite : il importe de maintenir un cadre d’action harmonisé et de capitaliser les données au niveau central (par exemple via l’INPN/SINP), condition indispensable pour évaluer globalement l’efficacité des mesures de conservation. En résumé, ce troisième axe stratégique consolidera le « socle humain » du plan, en misant sur l’expertise collective et la sensibilisation de tous les acteurs pour pérenniser l’action en faveur des chauves-souris.

Évolutions par rapport au PNA 2016-2025

Le passage au PNA 2026-2035 s’accompagnera d’évolutions notables par rapport au plan 2016-2025, afin d’adapter la stratégie aux nouvelles connaissances et aux changements de contexte. Voici les principaux points d’évolution attendus :

Actualisation des espèces cibles et de leur statut :

Le précédent plan national ciblait 19 espèces dites prioritaires (sur 34 espèces alors recensées en métropole) identifiées d’après un diagnostic de leur état de conservation. Depuis, l’inventaire s’est affiné et 36 espèces de chiroptères sont désormais connues en France. Le nouveau plan devrait réexaminer la liste des espèces prioritaires à la lumière des données récentes (Listes rouges actualisées, rapportage de la Directive Habitats 2019, etc.).

Certaines espèces autrefois jugées « préoccupation mineure » pourraient se révéler en déclin (par exemple du fait de la raréfaction des insectes ou du climat) et mériter une attention renforcée. Inversement, les espèces dont les tendances s’améliorent pourraient voir leurs mesures ajustées. L’évolution du statut de protection de certaines espèces sera également considérée : bien que toutes les chauves-souris soient protégées en France, le plan pourra proposer des mesures spécifiques pour les plus menacées (par exemple les espèces cavernicoles particulièrement vulnérables à la fréquentation humaine). Une repriorisation adaptative est attendue, basée sur les connaissances accumulées depuis 10 ans afin de concentrer les efforts là où le besoin de conservation est le plus criant.

Bilan des actions passées et renforcement des mesures incomplètes :

Un retour d’expérience détaillé du PNA 2016-2025 a été réalisé (rapports annuels, comité de suivi). Il en ressort que certaines actions engagées méritent d’être prolongées ou amplifiées. Par exemple, l’observatoire national a produit de premiers indicateurs mais doit être pérennisé et enrichi. De même, des actions réglementaires ou techniques initiées restent inachevées : c’est le cas de l’intégration des chauves-souris dans la gestion forestière ou agricole, ou de la mise en place de corridors biologiques (passages à faune, trame verte et bleue) pour limiter la fragmentation des habitats.

Le nouveau PNA intègrera ces travaux en cours afin de ne pas perdre la dynamique engagée et d’inscrire l’action dans la durée. Par ailleurs, de nouveaux outils disponibles seront exploités : par exemple l’utilisation généralisée des détecteurs d’ultrasons passifs n’était qu’émergente en 2015, alors qu’elle est devenue standard dans les inventaires récents. Le futur plan officialisera sans doute ces progrès méthodologiques (protocoles acoustiques standardisés, bases de données informatisées) pour moderniser les études de suivis. Globalement, il s’agit d’un ajustement adaptatif du plan : capitaliser sur les acquis (ce qui a fonctionné), corriger les faiblesses (actions insuffisamment abouties) et intégrer les innovations apparues depuis 2016.

Nouveaux enjeux transversaux et cadre international :

Le contexte de la conservation des chauves-souris a évolué, notamment avec la prise en compte accrue du changement climatique et de ses impacts potentiels. Des épisodes récents de canicules ou de sécheresses ont par exemple affecté les gîtes et les ressources en insectes, posant la question de l’adaptation des chauves-souris à ces changements. Le PNA 2026-2035 devrait intégrer des mesures d’adaptation climatique (suivi des déplacements d’aires de répartition vers le nord, protection de gîtes offrant un microclimat favorable, etc.). Sur le plan sanitaire, la surveillance des pathogènes (dont le champignon du syndrome du nez blanc, ou encore les virus hébergés par les chauves-souris) reste d’actualité : le volet veille sanitaire sera maintenu et éventuellement élargi aux enjeux One Health actuels.

Par ailleurs, le nouveau PNA se déploiera dans un cadre international renouvelé : la France devra mettre en œuvre les nouvelles résolutions EUROBATS adoptées depuis 2014, ainsi que contribuer aux objectifs de la Stratégie de l’UE pour la biodiversité 2030. Cela implique par exemple de renforcer la coopération transfrontalière pour la protection des espèces migratrices et de participer aux échanges européens de données via l’Eurobats Advisory Committee. Le plan national sera en phase avec ces orientations internationales, ce qui constitue un changement d’échelle notable par rapport à 2016. Cette ouverture se traduira notamment par l’harmonisation des standards (protocoles de suivi alignés sur les guidelines EUROBATS) et par l’intégration des chauves-souris dans les engagements climatiques et biodiversité pris par la France (contribution aux objectifs d’Aichi et post-2020, Réseau Natura 2000 renforcé, etc.). Le futur PNA aura donc une dimension plus transversale et internationale que son prédécesseur, reflétant l’évolution des enjeux de conservation des chiroptères.

Volet réglementaire : nouvelles obligations et protections envisagées

Le futur PNA comprendra un important volet réglementaire visant à adapter ou renforcer le cadre juridique pour la protection des chauves-souris. Déjà, toutes les espèces de chiroptères et leurs habitats (gîtes de reproduction, d’hibernation, etc.) sont strictement protégés par la législation française et européenne. Cependant, la mise en œuvre de cette protection nécessite des mesures concrètes et des textes d’application sectoriels que le nouveau plan pourrait impulser. Plusieurs évolutions réglementaires sont envisagées :

Protection des gîtes et intégration dans les travaux du bâti :

L’un des axes forts sera de mieux encadrer les interventions sur les bâtiments pour éviter la destruction de gîtes de chauves-souris. Le précédent PNA a mis en lumière l’importance de prendre en compte les colonies installées dans les combles, toitures et autres anfractuosités des bâtiments, notamment lors des travaux d’isolation thermique des bâtiments encouragés par la transition énergétique. Désormais, le nouveau plan pourrait proposer d’institutionnaliser un diagnostic écologique préalable pour les rénovations susceptibles d’impacter des gîtes (isolation de combles, ravalement de façades, démolition de bâtisses anciennes…).

Des conventions existent déjà dans certaines régions entre les associations chiroptères et les opérateurs de rénovation, mais le plan pourrait aller plus loin en promouvant au niveau national des protocoles obligatoires ou des incitations fortes (conditionnalité des aides à la rénovation, guides techniques à destination des artisans, etc.). Par ailleurs, l’utilisation d’outils juridiques tels que les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) dédiés aux gîtes à chauves-souris pourrait être amplifiée. Ces arrêtés permettent de sanctuariser légalement des sites essentiels (colonies de reproduction dans un grenier d’église, sites d’hibernation en grotte…) en y réglementant strictement toute perturbation. Le PNA encouragera chaque département ou région à identifier et protéger formellement les gîtes les plus vulnérables via des APPB ou d’autres mécanismes (par exemple l’intégration des gîtes dans les documents d’urbanisme comme « espaces à enjeu écologique »). L’objectif est d’assurer une protection réglementaire effective sur le terrain, complément indispensable à la sensibilisation. Enfin, le plan continuera à promouvoir la cohabitation plutôt que l’exclusion : par exemple encourager les aménagements simples permettant de conserver des chauves-souris dans les bâtiments (pose de gîtes artificiels, création d’ouvertures d’accès, etc.) plutôt que de les éliminer .

Encadrement des parcs éoliens et infrastructures linéaires :

Le développement des énergies renouvelables et des infrastructures de transport doit se concilier avec la préservation des chauves-souris. Le nouveau PNA prévoit de renforcer les obligations environnementales pesant sur ces projets. Dans le secteur éolien, des mesures existent déjà (exigence d’études d’impact incluant des inventaires chiroptères, mise en place de plages de bridage des éoliennes à basse vitesse de vent la nuit en période d’activité des chauves-souris, suivi de mortalité post-installation).

Toutefois, ces pratiques ne sont pas homogènes partout. Le plan pourrait œuvrer à leur généralisation et standardisation : élaboration de lignes directrices nationales pour la prise en compte des chauves-souris dans l’éolien, éventuellement via un arrêté ministériel ou une instruction technique commune. Des innovations techniques seront également encouragées, par exemple l’installation de dispositifs de détection et dissuasion ultrasonore sur les éoliennes (technologies visant à détecter l’approche de chauves-souris et à les éloigner par ultrasons).

Côté infrastructures de transport (routes, voies ferrées), le volet réglementaire pourrait introduire l’obligation d’intégrer des mesures compensatoires lors de grands projets (création de passages spécifiques pour les chauves-souris, comme des écuroducs adaptés aux chauves-souris pour traverser les routes, ou la préservation de corridors aériens le long des ouvrages). Des guides méthodologiques ont été produits (par exemple le guide « Chiroptères et infrastructures de transport » du Cerema) et le plan veillera à leur application par les maîtres d’ouvrage, possiblement en rendant leur utilisation quasi-obligatoire dans les marchés publics de travaux via des référentiels techniques. L’ambition affichée est de réduire significativement la mortalité des chauves-souris sur les infrastructures grâce à un corpus de règles partagées.

Renforcement des contrôles et de l’évaluation :

Disposer de lois et règlements est inutile sans suivi de leur respect. Le PNA 2026-2035 devrait mettre l’accent sur le contrôle du respect des mesures de protection. Cela pourrait passer par la montée en compétence des services instructeurs et des inspecteurs de l’environnement sur les enjeux chiroptères. Par exemple, lors de l’instruction des permis de construire ou des autorisations environnementales, une grille de vérification spécifique chauves-souris pourrait être utilisée pour s’assurer que les études d’impact sont conformes aux exigences (périodes de prospection respectées, protocoles adéquats, mesures d’évitement planifiées).

De même, le plan encourage la suivi post-projet : s’assurer que les engagements pris (ex : pose de gîtes artificiels, bridage d’éoliennes) sont bien mis en œuvre et efficaces. On pourrait imaginer un système d’évaluation périodique des grandes installations (éolien, tunnels routiers éclairés…) quant à leur compatibilité avec la protection des chauves-souris, avec ajustements réglementaires à la clé si nécessaire. Enfin, le plan national servira de référence pour la justice en cas d’atteinte illégale aux chauves-souris : en explicitant les bonnes pratiques et obligations, il facilitera l’identification des manquements graves et donc les poursuites le cas échéant. Le message réglementaire du PNA 2026-2035 est clair : la protection des chauves-souris n’est plus optionnelle, elle doit être pleinement intégrée dans les normes et les procédures de chaque secteur d’activité, avec un suivi rigoureux de l’application sur le terrain.

Volet scientifique : connaissance, innovation et suivi à long terme

Le volet scientifique du futur plan d’actions sera déterminant pour appuyer les mesures de gestion par des données solides et de nouvelles approches. Au-delà de la poursuite des suivis de base déjà évoqués (comptages, observatoire), plusieurs orientations scientifiques se dessinent :

Diagnostic actualisé de l’état des populations :

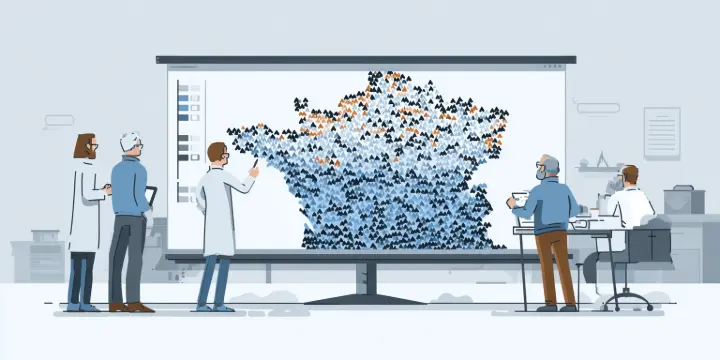

En début de plan, un état des lieux scientifique exhaustif sera dressé, capitalisant sur les bilans du précédent PNA. Un comité d’experts (MNHN, SFEPM, universitaires…) actualisera le diagnostic des 36 espèces pour identifier celles en déclin, stables ou mal connues. Rappelons qu’en 2014, au moins 7 espèces montraient une tendance à la baisse significative de leurs effectifs en France. Il est crucial de voir comment ces tendances ont évolué dix ans plus tard : certaines espèces cavernicoles (comme les Petits et Grands Rhinolophes) bénéficient-elles des mesures de protection de gîtes ? D’autres espèces forestières (Barbastelle, Murin de Bechstein) subissent-elles encore l’impact de la gestion sylvicole ? Le diagnostic 2025 s’appuiera sur les données accumulées par l’Observatoire national et les réseaux régionaux pour répondre à ces questions. Les résultats orienteront directement la priorisation des actions (scientifiques et réglementaires) du plan.

Programmes de recherche ciblés et innovation technique :

Le PNA encouragera des programmes de recherche appliquée pour combler les lacunes de connaissances identifiées. Par exemple, si l’écologie de certaines espèces reste mystérieuse, des études spécifiques seront soutenues : cela peut inclure le radio-tracking (télémétrie) pour découvrir les sites de reproduction ou d’alimentation du Murin d’Escalera et d’autres espèces discrètes, ou bien des analyses génétiques de populations pour évaluer la connectivité entre gîtes (utiles pour orienter les créations de corridors écologiques).

De même, l’innovation sera mise à profit pour améliorer les suivis : on assiste à un essor de la bioacoustique automatisée (enregistreurs automatiques longue durée, algorithmes d’identification des ultrasons par intelligence artificielle). Le plan pourra soutenir le développement de logiciels de reconnaissance acoustique performants et adaptés à la diversité des cris des espèces françaises, afin de traiter efficacement les masses de données collectées. Par ailleurs, l’imagerie thermique est une autre technique innovante pour recenser les chauves-souris en sortie de gîte, tout en limitant les dérangements.

Ce type de méthode pourrait être évalué et diffusé via le plan. Enfin, une attention scientifique particulière sera portée aux impacts des changements globaux : outre le climat, la pollution chimique (pesticides accumulés dans la chaîne alimentaire des insectivores), la pollution lumineuse ou l’arrivée d’espèces invasives (ex : le Frelon asiatique qui prédaterait certaines chauves-souris) sont autant de sujets nécessitant de la recherche. Le PNA servira de cadre pour mobiliser les laboratoires académiques et les financements (appel à projets) sur ces questions, en lien avec les priorités nationales de recherche en écologie.

Suivi d’efficacité des mesures de conservation :

Un volet scientifique essentiel – et parfois négligé – est l’évaluation de l’efficacité des actions de conservation entreprises. Le nouveau plan devrait instituer des protocoles de suivi avant/après pour mesurer l’impact concret des mesures : par exemple, comment évolue une population locale après l’installation de ralentissements de la circulation nocturne sur une route passant près d’un gîte ? Les colonies de chauves-souris sont-elles plus stables dans les bâtiments dotés de « gîtes artificiels » post-isolation ? Les mesures de bridage d’éoliennes réduisent-elles effectivement la mortalité et de combien ?

Autant de questions auxquelles il faut répondre par des études rigoureuses. Le PNA encouragera ainsi la mise en place de protocoles scientifiques de suivi accompagnant chaque action de gestion importante. Il pourra s’agir de collaborations entre chercheurs et gestionnaires, pour collecter des données comparatives et publier les résultats. Ces retours permettront d’ajuster les stratégies en cours de plan, selon le principe de gestion adaptative.

Ces évaluations contribueront à construire un retour d’expérience national capitalisé en fin de plan : identifier les mesures les plus efficaces, les écueils à éviter, et fournir des recommandations basées sur la preuve pour les politiques publiques futures. Ce volet évaluatif, à l’interface de la science et de la gestion, est indispensable pour garantir que les efforts déployés se traduisent bien par des bénéfices pour les chauves-souris sur le terrain.

Volet technique : méthodes d’inventaire et outils de suivi opérationnels

Le volet technique du PNA Chiroptères 2026-2035 concerne la mise à disposition de méthodes, protocoles et outils concrets pour les acteurs de terrain. L’efficacité du plan dépend en grande partie de la capacité des praticiens (naturalistes, bureaux d’études, gestionnaires) à mettre en œuvre correctement les actions. Voici les principaux aspects techniques qui seront développés :

Standardisation et diffusion des protocoles d’inventaire :

![]()

Pour que les données collectées à travers la France soient comparables et exploitables au niveau national, le plan va promouvoir des protocoles standardisés d’inventaire des chauves-souris. Par exemple, des guides actualisés préciseront comment réaliser un suivi acoustique des chiroptères : durée minimale des sessions d’écoute, périodes de prospection (printemps, été, automne), type de détecteurs à utiliser (hétérodyne vs temps réel), paramétrage des enregistreurs, etc. De même, les protocoles de capture et marquage (au filet, harp trap…) seront harmonisés, en insistant sur la qualification requise des opérateurs (pour ne pas nuire aux animaux).

Le plan pourrait établir un référentiel technique national sous forme de fiches pratiques validées par le MNHN/SFEPM, couvrant les différents milieux :

- prospections en cavités souterraines, inventaires de gîtes arboricoles (avec éventuellement des caméras endoscopiques pour inspecter les trous d’arbres),

- relevés de gîtes dans les bâtis,

- suivi des migrations par enregistreurs sur les cols,

- etc.

Cette mise au clair des méthodes garantira une qualité scientifique et juridique des études : un bureau d’études suivant ces protocoles sera moins susceptible de se voir reprocher un inventaire incomplet lors d’une enquête publique, par exemple. En outre, la standardisation facilitera la centralisation des données dans l’Observatoire, puisque chaque donnée sera associée à un protocole connu. Le plan encouragera aussi la diffusion de ces protocoles via des formations techniques ciblées (ateliers de terrain, webinaires), afin qu’ils soient largement adoptés sur le terrain.

Outils de gestion de données et de suivi à grande échelle :

Avec l’essor des moyens de collecte (détecteurs automatiques, réseaux de bénévoles), la quantité de données sur les chauves-souris explose. Le PNA mettra l’accent sur le développement d’outils informatiques pour gérer et exploiter ces données. D’abord, l’intégration au Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) sera renforcée : il s’agit de s’assurer que toutes les observations de chauves-souris (issues d’associations, de bureaux d’études, d’inventaires réglementaires) alimentent les bases de données naturalistes nationales (via l’INPN). Cela passe par des conventions de partage de données et l’adoption de formats communs.

Ensuite, des plateformes spécifiques pourraient être mises en place : par exemple un portail web de l’Observatoire des Chiroptères où les acteurs pourront saisir ou importer directement leurs données de suivi, consulter les cartes de répartition actualisées, et visualiser des indicateurs (courbes de tendances, etc.). Sur le plan des outils de suivi, le plan encouragera l’utilisation d’applications mobiles par les naturalistes pour faciliter la collecte de données géoréférencées sur le terrain (protocoles type transects pédestres ou relevés de gîtes). De plus, la mutualisation de matériels onéreux sera recherchée : par exemple, acquérir en commun des enregistreurs ultrasonores automatiques que les structures pourront emprunter pour leurs études, ou créer une banque de sonogrammes de référence à laquelle tous auront accès pour s’entraîner à la reconnaissance des cris.

Enfin, des indicateurs de suivi standardisés seront définis (par ex. indice d’abondance acoustique par nuit et par site pour certaines espèces sentinelles) et intégrés à l’Observatoire. Ces indicateurs serviront à évaluer annuellement l’impact du plan et à communiquer vers le grand public et les décideurs (via l’Observatoire national de la biodiversité notamment, qui comporte un indicateur « Chauves-souris communes » alimenté par le PNA). En résumé, ce volet technique vise à doter la communauté chiroptérologique d’outils modernes et efficients pour travailler en réseau et suivre l’évolution des chauves-souris de manière intégrée.

Formation et montée en compétence technique des acteurs :

La meilleure méthode ne vaut rien si elle n’est pas correctement mise en œuvre. Conscient de cela, le PNA 2026-2035 comportera un effort soutenu de formation technique à destination des praticiens. Le bilan des précédents plans montre l’importance de ces formations : entre 2009 et 2013, près de 580 personnes ont été formées à la détection acoustique des chauves-souris, et 1 948 professionnels (élus, techniciens, etc.) ont pu être sensibilisés ou formés par des chiroptérologues. La prochaine décennie devra former une nouvelle génération d’écologues aux compétences pointues.

On peut s’attendre à la multiplication de stages spécialisés (ex : formation à l’identification acoustique des chauves-souris, formation à la pose de filets et manipulation en toute sécurité, formation à l’analyse de données de baguage, etc.). Le plan soutiendra aussi l’édition de guides techniques illustrés et de tutoriels en ligne, pour diffuser les connaissances pratiques accumulées par le réseau d’experts. Un accent particulier sera mis sur la bioacoustique car c’est un domaine en rapide évolution, devenu indispensable dans la plupart des études de chauves-souris. À cet égard, le plan encourage les professionnels à se former à l’usage des logiciels d’analyse de sonogrammes, à l’identification fine des cris et à la mise en place de protocoles acoustiques rigoureux. (Voir l’encart ci-dessous sur une formation dédiée à la détermination bioacoustique des chiroptères.)

Se former à la bioacoustique des chauves-souris – un atout pour les professionnels

Pour relever les défis techniques du nouveau PNA, la montée en compétence des acteurs de terrain sera cruciale. Parmi les formations recommandées, on peut citer la Formation à la détermination bioacoustique des chiroptères – Niveau intermédiaire proposée par Franchir un Cap. Cette formation professionnelle de 5 jours, encadrée par une experte , alterne cours théoriques et sessions de terrain afin d’apprendre à identifier les chauves-souris par leurs ultrasons de manière fiable. Les participants y perfectionnent l’analyse des sonogrammes à l’aide de logiciels spécialisés (Sonochiro, ChiroSurf, Kaleidoscope), apprennent à paramétrer et utiliser différents types de détecteurs (hétérodynes, expansion de temps, enregistreurs large bande) et s’exercent sur des cas concrets d’inventaires naturalistes. À l’issue de la formation, les stagiaires maîtrisent mieux le décodage des signaux ultrasonores et sont opérationnels pour conduire des inventaires acoustiques conformément aux standards attendus dans les études environnementales à venir. Ce type de cursus, alliant 40 % de théorie et 60 % de pratique, permet une montée en compétences immédiate sur un volet technique pointu. Les bureaux d’études et écologues qui s’y engagent disposent ainsi d’un atout précieux pour répondre aux exigences croissantes du terrain.

Impacts concrets pour les acteurs de terrain : bureaux d’études et études de terrain

Le nouveau Plan Chiroptères 2026-2035 aura des répercussions tangibles sur le travail des acteurs de terrain, en particulier les bureaux d’études écologiques, les naturalistes indépendants et les structures en charge de la gestion écologique des territoires. Ces professionnels, qui réalisent les inventaires et études d’impact, sont en première ligne pour appliquer les nouvelles directives et méthodes issues du PNA. Voici les principaux changements concrets auxquels ils doivent s’attendre :

Des études d’impact plus exigeantes et pluridisciplinaires

Les bureaux d’études devront intégrer de manière plus systématique les chauves-souris dans tous les diagnostics écologiques liés aux projets d’aménagement. Concrètement, cela signifie planifier des campagnes d’inventaires plus étendues (sur une année complète, couvrant reproduction, migration et hibernation) afin de ne pas manquer la présence d’espèces saisonnières. Par exemple, un projet de lotissement ou de zone d’activité nécessitera non seulement une étude botanique et ornithologique, mais aussi un inventaire chauves-souris approfondi, incluant des relevés acoustiques nocturnes et des inspections des bâtiments ou arbres potentiellement utilisés comme gîtes.

Les bureaux d’études devront composer avec ces exigences accrues lors de la rédaction des cahiers des charges et du planning des études, mobilisant au besoin des chiroptérologues spécialisés au sein de leurs équipes. Par ailleurs, la prise en compte des chiroptères sera de plus en plus transversale : les études devront traiter d’aspects variés (impacts sur les habitats, lumière nocturne, continuités écologiques aériennes, etc.), impliquant parfois de collaborer avec d’autres experts (par ex. un spécialiste éclairage pour proposer un plan lumière compatible avec la faune). En somme, les études environnementales gagnent en complexité technique, ce qui pousse les bureaux d’études à élargir leurs compétences et à anticiper ces besoins dès la réponse aux appels d’offres.

De nouvelles obligations réglementaires à respecter sur le terrain :

L’entrée en vigueur de mesures réglementaires issues du PNA signifie que les acteurs de terrain devront adapter leurs pratiques pour rester en conformité. Par exemple, si un arrêté généralise le bridage des éoliennes durant certaines plages horaires l’été, les exploitants et leurs écologues devront mettre en place un suivi des vitesses de vent et d’activité des chauves-souris pour déclencher les arrêts temporaires requis – et les bureaux d’études seront chargés de proposer ces mesures et d’en vérifier l’application dans le cadre du suivi environnemental du chantier. De même, l’obligation éventuelle d’un état des lieux chiroptères préalable aux travaux de rénovation de bâtiments impliquera pour les écologues d’intervenir en amont de nombreux projets du BTP : il faudra réaliser des diagnostics de présence de chauves-souris dans les combles, identifier les espèces et conseiller des solutions de relogement ou de phasage des travaux. Cela représente un nouveau marché pour les bureaux d’études, mais aussi une responsabilité supplémentaire, car tout manquement (ou étude bâclée) pourrait conduire à la destruction illégale d’une espèce protégée et à des sanctions.

Les acteurs de terrain devront donc se tenir informés des évolutions du droit de l’environnement et intégrer ces contraintes réglementaires dès la conception des projets avec leurs clients. On peut penser qu’à terme, l’obligation de moyens de protection s’accompagnera d’une obligation de résultats : par exemple, un maître d’ouvrage pourrait être tenu de compenser la perte d’un gîte par l’installation effective d’un autre gîte fonctionnel. Les bureaux d’études auront alors un rôle de conseil stratégique pour aider les maîtres d’ouvrage à négocier ce virage réglementaire, en trouvant des solutions conformes à la loi mais aussi viables techniquement et économiquement.

Des méthodes d’inventaire et de suivi modernisées :

Sur le plan méthodologique, les acteurs de terrain verront leur boîte à outils technique s’agrandir et se sophistiquer. La généralisation des détecteurs d’ultrasons haute performance et des logiciels d’analyse va rendre les campagnes acoustiques incontournables. Un bureau d’étude qui jusqu’ici sous-traitait ou réalisait peu d’écoutes devra sans doute investir dans du matériel et former ses employés à son usage, faute de quoi il ne pourra répondre aux appels d’offres selon les nouveaux standards.

De plus, le travail de terrain nocturne va s’intensifier : pour bien couvrir la présence des chauves-souris, il faudra multiplier les sorties de nuit, installer des enregistreurs automatiques sur plusieurs semaines, voire coordonner des bénévoles pour relever des données simultanément sur de vastes zones. L’analyse des données brutes nécessitera ensuite une expertise pointue en bioacoustique – d’où l’importance de la formation dans ce domaine (cf. encart ci-dessus). On assistera également à l’intégration d’outils de géomatique dans le suivi : par exemple, usage de SIG pour cartographier les zones de sensibilité chiroptères et croiser ces cartes avec les projets, modélisation des habitats favorables, etc. Les bureaux d’études devront se tenir au fait de ces avancées techniques pour rester compétitifs et pertinents. Il est probable que le PNA encourage la création d’outils partagés (logiciels, bases de données) facilitant le travail : les acteurs de terrain gagneront alors à adopter ces outils officiels pour harmoniser leurs résultats. En un mot, la professionnalisation technique va s’accroître, avec des études de terrain plus technologiques et précises, mais aussi plus lourdes à mettre en œuvre.

Une charge de travail accrue mais de nouvelles opportunités :

L’ensemble de ces changements entraîne pour les acteurs de terrain une montée en charge du travail autour des chauves-souris. Davantage d’inventaires à réaliser, plus de données à analyser, plus de suivis à long terme à assurer… Cela représente indéniablement un défi en termes de ressources humaines et de calendrier. Les bureaux d’études devront possiblement recruter ou s’adjoindre des compétences spécialisées (par exemple engager un chiroptérologue à temps plein, ou établir des conventions avec les associations locales pour intervenir). Néanmoins, ce surcroît d’exigence s’accompagne d’opportunités économiques et professionnelles.

Le champ d’activité lié aux chauves-souris va s’étendre (contrats de diagnostic de bâtiment, missions de suivi écologique supplémentaires, conseil auprès des architectes, etc.). Les bureaux d’études capables de proposer des solutions innovantes et conformes au PNA se démarqueront sur le marché. Par exemple, développer en interne un pôle « expertise chauves-souris » proposant des plans de gestion complets (de l’inventaire initial à la mise en place de mesures compensatoires et à leur suivi sur plusieurs années) deviendra un atout concurrentiel. De plus, la visibilité accrue des chauves-souris dans les politiques publiques peut attirer des financements dédiés (fonds biodiversité, appels à projets régionaux) auxquels les acteurs de terrain pourront répondre. Enfin, cette évolution du cadre offre l’opportunité de collaborations renforcées entre bureaux d’études, associations et chercheurs : des projets partenariaux innovants (comme des Life européens ou des programmes LIFE intégrés régionaux) pourront émerger autour de la thématique chauves-souris. En somme, si le PNA 2026-2035 impose aux acteurs de terrain davantage de rigueur et de travail, il leur ouvre aussi de nouvelles perspectives pour évoluer, se spécialiser et contribuer concrètement à la sauvegarde d’un groupe d’espèces fascinant et indispensable.

Conclusion : vers une nouvelle ère pour la conservation des chauves-souris

Le futur PNA Chiroptères 2026-2035 s’annonce ambitieux et porteur d’élans nouveaux pour la conservation des chauves-souris en France. En capitalisant sur les succès et les leçons du plan 2016-2025, il fixe un cap stratégique solide – améliorer la connaissance, intégrer la protection des chauves-souris dans tous les secteurs d’activité, et mobiliser l’ensemble des acteurs autour de cet objectif commun.

Les évolutions prévues, qu’elles soient réglementaires, scientifiques ou techniques, témoignent d’une volonté d’approfondir et d’élargir l’action en faveur de ces mammifères nocturnes encore méconnus. Pour les acteurs de terrain, notamment les bureaux d’études, cette nouvelle décennie sera synonyme de défis (montée en compétence, adaptation aux nouvelles règles) mais aussi de responsabilisation accrue : ils seront les artisans de la réussite du plan sur le terrain. Grâce à des outils modernisés, des formations ciblées et un cadre clair, ils pourront transformer ces contraintes en opportunités et contribuer à inventer des solutions harmonieuses de cohabitation entre les activités humaines et les chauves-souris.

Au-delà des chauves-souris, c’est tout un pan de la biodiversité ordinaire et des services écosystémiques (contrôle des insectes, pollinisation, indicateur de qualité des milieux…) qui bénéficiera de ces efforts. Le PNA 2026-2035 s’inscrit ainsi dans une perspective plus large de transition écologique, où la prise en compte de la faune sauvage – même discrète et nocturne – devient un réflexe intégré à nos projets de société. Rendez-vous dans les prochaines années pour constater, chiffres à l’appui, les progrès réalisés et les colonies de chauves-souris prospérer là où hier elles déclinaient. En attendant, la mobilisation continue : la réussite de ce plan dépendra de l’engagement de tous, du législateur jusqu’au naturaliste de terrain, afin que le crépuscule de 2035 voit les chauves-souris voler plus nombreuses et plus en sécurité sous nos cieux.